قصة- مارينا ميلاد

صور الساحل الشمالي– جلال المسيري

صور شواطئ الإسكندرية قديمًا– أرشيف مكرم سلامة

يطالع الأب الجرائد كعادته كل يوم. يجذبه خبر عن “افتتاح قرية جديدة بالساحل الشمالي”. أرض لا زالت خلاء، غير مضمونة المصير، لكنها أغرته، خاصة وأنه يمكنه تقسيط مبلغها على سنوات. فحال مصيفه القائم يجبره على تركه والذهاب بعيدًا.. تقرر الأسرة الهرب مرة تلو الأخرى. تقطع نحو 155 كم باتجاه الغرب. وفي رحلة الهروب، يتغير كل شيء، ينقسم الساحل، تتشكل المباني ومعها حياة موازية وصراعًا صيفيًا.

منذ نحو 80 عاما بدأت رحلة المصايف في مصر بطبقة أرستقراطية تُقدر بنصف بالمئة وشواطئ محدودة بمدينة واحدة. ثم تابع قطارها رحلته بلا هوادة. وأصبح المصيفون من كل حد وصوب.. بات هناك عشرات الشواطئ وعشرات القرى.. لكن ازداد ترقيمها وتصنيفها، ولم يعد البحر واحدًا.

الكيلو 134 غرب الإسكندرية باتجاه مرسى مطروح – تتمدد الأجساد أمام بحر قرية “ستيلا هايتس” بالساحل الشمالي. حيث المياه الزرقاء الكريستالية والرمال الصفراء الناعمة والطقس المعتدل في هذه الليالي الصيفية الحارة.

كانت بينهم أسرة هاني وليم، المكونة من أم وأربع أبناء بأزواجهم وأولادهم. أتوا جميعًا من بيتهم في منطقة شبرا بالقاهرة، ليقضوا مصيفهم الأول بهذه القرية بعد أن استلموا فيلتهم بها مؤخرًا.

الفيلا اشتراها لهم الأب قبل عشر سنوات تقريبًا. فحين كانت الأرض لم تُعمر بعد، راهن الرجل ذو الخبرة في مجال العقارات على مجرد رسوم لفيلا ستتكون لاحقًا، وكلفها مليون جنيه بتقسيط سنوي.

توفي الأب قبل أن يرى أن رهانه فَلح وصارت تلك المساحة واحدة من أعلى المناطق سعرًا في مصر. لدرجة جعلتها في نطاق مُصنف بـ”الساحل الشرير”. فيقول ابنه “هاني” (46 سنة)، الذي يعمل محاميًا: “الفيلا التي كلفتنا مليون جنيه خلال سنوات؛ صارت بـ6 ملايين الآن”.

وعلى مقربة؛ احتشد العشرات أمام البحر، لا للاستمتاع إنما لحجز وحدات سكنية وفيلات بمشروع شركة إعمار الإماراتية، الشركة نفسها التي تتولى مشروعات بالقاهرة الجديدة ومنطقة “مراسي” في الساحل الشمالي.

المبالغ المطلوبة هذه المرة تبدأ من 10 مليون جنيه وتصل حتى 100 مليون. الأرقام اللازمة لشراء مساكن صيفية، اثارت انتقادات وسخرية في بلد يعاني أزمة اقتصادية وتضخم، تَجاوز عدد سكانه الـ103 مليون نسمة، وبلغت معدلات فقره 29.7% حتى عام 2020.

ينظر “هاني” إلى هذا المشهد دون استغراب لوجود كل هؤلاء المليارديرات حوله، لكنه يقول ضاحكًا: “صار المشترون بـ7 مليون فقراء الآن!.. فالأمر برمته كوميدي بالنسبة لي”.

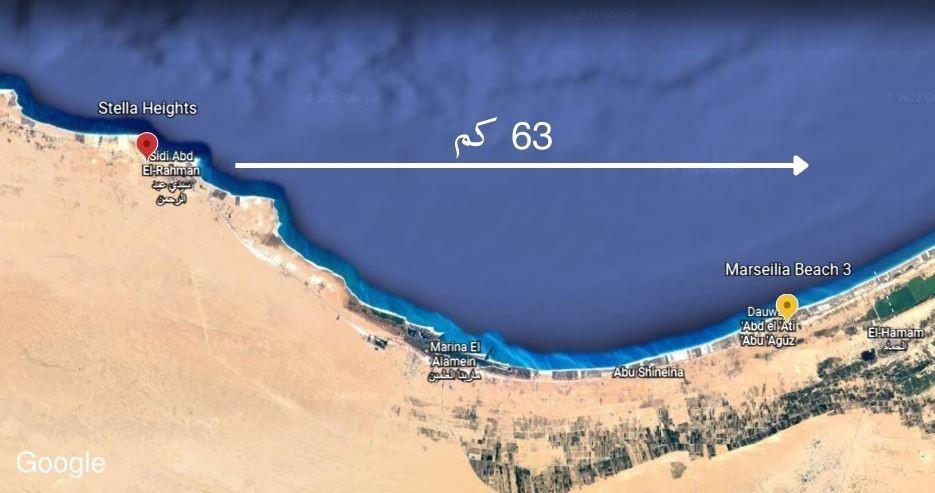

سنوات المصيف التي سبقت “ستيلا هايتس”؛ قضاها “هاني” في الساحل المُلقب بـ”الطيب”، أي القرى الأقدم والأقل أسعارًا. يتذكر “هاني” تلك السنوات الآن، ولا يفصله عن مكانها سوى 63 كم إلى الوراء باتجاه الإسكندرية.

عندما كان في قرية “مارسيليا 3” التي جذبتهم عام 2010 لوحداتها القليل، ومستواها الجيد آنذاك – بحسب حديثه عنها.

ذلك الجزء من الساحل المدعو “طيبًا” الآن، يبدأ من منطقة سيدي كرير، ثم قرى ماربيلا، المهندسين والروضة واللوتس والتجاريين، وحتى مارينا 1 و2. ويصل متوسط سعر تأجير “الشاليه” به إلى ألف جنيه يوميًا، باستثناء “مارينا” التي قد يعلو فيها السعر حتى 3 آلاف.

وفي “مارسيليا”؛ بدأ شكل المصيف المعتاد لأسرة “هاني” يتغير تدريجيًا حولهم، لكن نمطهم لم يتغير معه كثيرًا، كما يقول “هاني”، فلازال يغلب عليهم الجلوس أمام البحر صباحًا والسهر سويًا في المساء، لكن زادت فكرة حمام السباحة.

كما ظهرت مع بداية انغلاق المصيف داخل قرية، فكرة “جروب المُلاك” المجتمع إلكترونيًا على منصات التواصل الاجتماعي للمناقشة حول مسائل قريتهم.. كمشكلة نحر شواطئ الساحل التي ظهرت مؤخرًا بالقرى الملاصقة لمرسى يخوت “مراسي”، وتحركت وزارة البيئة وجهات أخرى بشأنها.

وعبر هذه المساحة الإلكترونية، بدأ المُلاك يعلنون تَزمرا خفيا ثم مُعلنا من زحف المستأجرين على قراهم.

وبمرور الوقت؛ لم تبق “مارسيليا” على حالها ربما لهذا السبب أو غيره.. ساءت أجواءها، ولم يصبح “المايوه” عاديًا في مواجهة “البوركيني” الصاعد بقوة. فانحسرت مساحة أسرة “هاني” – تحديدًا فتياتها – داخل حمام السباحة المواجه للفيلا.

كانت القشة التي قصمت ظهر البعير؛ هي “فروق الصيانة” الباهظة، التي يدفعها “هاني” كل عام. وإذ بسبيل جديد يظهر أمامه عام 2019 وهي فيلا قرية “ستيلا هايتس” التي صارت جاهزة بعد سنوات انتظار وتقسيط.

وقع “هاني” في حيرة ما بين الاستمرار في”مارسيليا” أو الانتقال إلى القرية الجديدة، لكن أشقاءه حسموا أمرهم مبكرًا وأصروا على الذهاب نحو مزيد من الحرية والهدوء.. انصاع “هاني” لرغبتهم في النهاية، وباع فيلا “مارسيليا” العام الماضي.

لحقت فيلا “مارسيليا” بفيلا شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، الفيلا التي امتلكتها الأسرة ووعى فيها “هاني” على مصيفه الأول وعصر ما قبل الساحل، ثم استغنوا عنها لاحقًا.

90 كيلو أخرى إلى وراء “مارسيليا”، كانت بداية الحكاية لمصيف أسرة “هاني” ولغيرهم.

إسكندرية الأربعينات.. تمتلئ المدينة بالقصور والكازينوهات. يضع الأجانب بصماتهم على كل شيء فيها. ومن ناحية البحر؛ تمتلئ “بلاجاتها” بـ”المايوهات”، والكبائن الخشبية المطلة مباشرة على الشاطئ، والتي استأثر بها أبناء طبقة “الهاي لايف” – كما يطلق عليهم وقتها.

في هذا الزمن، بدأت فكرة “التصييف” في مصر، إلا أن قاصدو المصايف كانوا نسبة ضئيلة جدًا من الطبقة الأرستقراطية، والتي تعني الباشوات والبكوات وكبار الموظفين. تلك النسبة قدرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ذات مرة بنصف في المائة – وفقًا لما يذكره الكاتب جلال أمين في كتابه “ماذا حدث للمصريين؟”.

أما الباقي من الشعب الذي بلغ 16 مليون نسمة؛ فكانت علاقتهم بالمصيف تتلخص في السماع عنه أو قراءة أخباره بالجرائد.

ووسط هذا كله؛ عُرف “ميامي” شاطئا للأغنياء. يُفرض رسمًا لدخوله بمقدار 3 قروش.. يمارس رواده الألعاب بحرية، وتستلقي فتياته على الرمال، مرتديات كيفما تشئن أو كما يصفهن جلال أمين: “تتصرفن كأنهن على شاطئ الريفيرا الفرنسية من حيث أنواع المايوهات والمأكولات والمشروبات”.

أما “ميامي” في نسخة التسعينات والمواجه لفيلا “وليم” المتصدرة شارع خالد بن الوليد؛ لم يعد منغلقًا على طبقة بعينها كما كان، أزيلت كبائنه، وفقد صورته الفخمة القديمة، لكن حالته لم تسوء بعد.. لازال واسعًا، بإمكان الشخص حمل كرسيه وشمسيته إلى الداخل، فلم يُسيطر عليه وأمثاله مفهوم الاستئجار بشكله الحالي.

فهذا الوقت في ذاكرة “هاني”؛ كان هادئًا، ولا شيء أمام الفيلا يحجب عنها رؤية البحر.

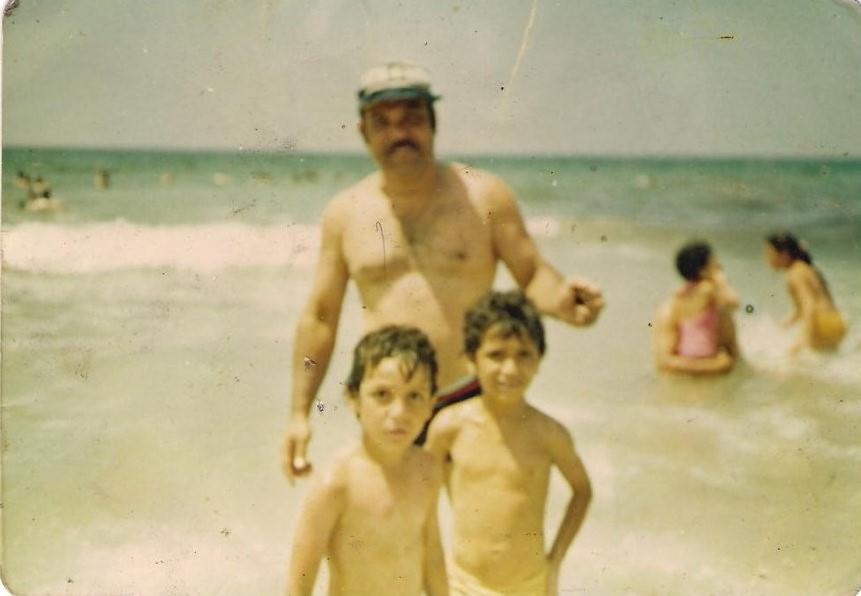

في الفيلا المكونة من طابقين؛ تتجمع العائلة الكبيرة ليقضوا أيام المصيف معًا، والذي يدوم لأسبوعين تقريبًا.

لا هواتف ولا كومبيوتر ولا شيء يشغلهم سوى قضاء النهار على البحر في شاطئ المعمورة. وفي المساء، اجتماعهم في الشرفة هو المشهد الرئيسي.. يتسامرون أو يلعبون الورق أو يخرجون لشراء طعام أو آيس كريم.

أحب “هاني” نزهاتهم المسائية تلك، فيما لازال يأسِر الأم التي تجاوزت السبعين الآن؛ وقتهم الصباحي في المعمورة الهادئة، فتقول: “كانت تمتلئ بالفنانين، والفتيات يرتدين المايوهات وتشعر بالراحة أكثر”.

تشكلت المعمورة في سنوات ما بعد عام 1952.

عهد جديد قد حَل وآخر مَلكي مضى، ومعه انكسرت الحواجز العالية للشواطئ، فانهمر الناس عليها.

كان ذلك مبررا قويًا لاتجاه الطبقة الراقية إلى بعيد. وفي هذا الوقت، ثمة طبقة جديدة تتكون، طبقة أنجبتها الثورة. فبُنيت لها كبائن المنتزه بأسماء مصرية (عايدة، كليوباترا، وسميراميس). وكان أول الشواطئ المخصصة لها “المعمورة”.

في وصف جلال أمين لشاطئ المعمورة بكتابه يقول: “لم يقل جمالا عن ميامي بل كان يمتاز عنه بالخضرة والاتساع.. لكنه لم يجتذب إلا عدداً قليلاً جدًا من أفراد الطبقة الراقية القديمة؛ حيث كانت عاداتهم في الاستمتاع تختلف عن الطبقة الصاعدة”.

وكعادة الأغنياء لحماية أنفسهم، فُرضت رسوم على دخول المعمورة وتمثلت فيها فكرة “ميامي” من جديد.. ثم ظهر نظام “إيجار الشاليه”. يرى “أمين” في ذلك “عودة للنظام الطبقي”، لكن “هاني” لم يرى المعمورة طبقية بقدر أنها فرصة لهدوء وحرية لا يجوز للمُصيّف إضاعتها.

وبينما يفر هؤلاء نحو المعمورة، كانت الطبقة الراقية القديمة تتخذ مكانها بشواطئ العجمي البعيدة، التي تحتاج إلى سيارة.. وقد أنشأها الخواجات كما يبدو من أسمائها (هانوفيل، بليس، بيانكي).

لفترة الجامعة، اتجه “هاني” نحو العجمي أيضًا.. استقرت لها صورة في ذكرياته تتمثل في منطقة البيطاش التي أُغرم بها، وفتيات يرتدين “الكاش مايوه”، وليل طويل يسهر فيه الشباب على العربيات المكشوفة.

فالمصيف يعني إلى جانب أشياء أخرى، التحرر من القيود نسبيًا.. لكن شيئا فشيء ضاقت مساحة مصيفي العجمي القدامى. فأضافت مصر إلى سكانها نحو 26 مليون نسمة من الأربعينات وحتى عام 1980، كما شهدت انفتاحا اقتصاديًا فَتح أبواب التجارة والاستيراد والمقاولات، وتوسع معها مصادر جلب المال.

في تلك الفترة، كان والد “هاني” يعمل في مجال بناء العقارات، وتحول من فكرة التأجير بالإسكندرية من سيدة أجنبية إلى الامتلاك، فاشترى شقة في منطقة العصافرة تطل على البحر بزاوية جانبية، تلاها فيلا خالد بن الوليد المٌطلة عليه من جميع زواياها.

ثم زاد مصدر آخر للدخول وهو الهجرة إلى بلاد النفط. وبات بإمكان الكثيرين أن يصبحوا أثرياء، ويتجهون نحو “المعمورة” و”العجمي”.

لم يكن التضييق على مُصيفي هذه المناطق متمثلا في الازدحام فقط. بل أتي القادمون الجدد بثقافة مغايرة تمامًا. فيصف سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هذه الفترة بـ”بداية انقسام المجتمع وصراعه”.

ويدلل بمشهد جَرى أثناء مصيفه بنهاية السبعينات في المنتزه.. عندما وجد شاطئين متجاورين أحدهما فقير، مزدحم، يمتلئ بأواني طعام، ومُصيفيه يسبحون بملابسهم، وآخر يرتدي رواده “البكيني” وفي أيديهم المشروبات الكحولية.

صحيح أن النظرة الدينية عَلت والحجاب انتشر أكثر، لكن في رأي “صادق” السببين الرئيسيين لهذه الثقافة الجديدة هما: “الهجرة من الريف إلى المدن، والعودة من دول الخليج”.

بدأ الاتجاه إلى الأبعد يلوح في الأفق مجددًا.. بُنيت قرية مراقيا، وهي الأولى في طريق الساحل، ثم مارينا التي أحيطت بأسوار عالية، واشترط دخولها وجود صله بمالك أو دفع عشر جنيهات. يصف الكاتب جلال أمين تلك القرى قائلا: “هي في الواقع أبعد شيء عن القرية، فلا هي منتجة ولا هي خضراء”.

لكن صورة الإسكندرية كمصيف تبدلت بمرور السنوات. وأجبرت أسرة “هاني” على التفكير بتركها وازداد تفكيرهم صيفاً تلو الآخر.

فلم تعد المدينة التي ألفوها، حيث علت ضوضاؤها وحواجزها التي تفصلهم عن البحر. حاوط الباعة الجائلون محيط فيلتهم في “خالد بن الوليد”. وفرض آخرون سيطرتهم على الشواطئ من خلال استئجارها من المحافظة، واضعين نظامًا جديدًا لها.

يقول “هاني”: “لم يعد باستطاعتنا نزول البحر هناك”.

كما أفسدت المشاجرات التي يروونها من الشرفة مساءهم، وأصبح “هاني” يحاوط شقيقاته عند نزولهن خوفًا من المضايقات. لذا اتجهوا مثل غيرهم صوب الساحل الجديد؛ ووقع الاختيار على قرية مارسيليا 3، ثم “ستيلا هايتس”.

تَصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية في مصر، توسع مجتمع رجال الأعمال، وزادت الفجوة بين سكانها.. بالتالي؛ بات هناك مصيفًا للفقراء وأخر للأغنياء، ومساحة لـ”البوركيني” وأخرى لـ”البكيني”.

تمددت مارينا من الكيلو 94 حتى الكيلو 111 مقسمة إلى 7 بوابات. ولم تستمر في مكانتها العالية طويلا، فتوالت بعدها القرى الجديدة، التي يقول جلال أمين عن ساكنيها: “تكونت شريحة اجتماعية جديدة من الأثرياء ثراء غير عادي.. كان لابد أن يُبنى لها شواطئ جديدة، بل يخلق لها بحر جديد”.

طريق هذه القرى الذي اعتاد “هاني” المرور عليه فارغًا منذ كان شابًا، صار الآن يفاجئه بأبراج وفنادق جديدة في كل مرة يمر فيها.. يقول إنها “تصعد بسرعة الصاروخ”.

فيلا أسرة “هاني” الجديدة، تجاور قرى مثل مراسي، هاسيندا، أمواج، وغيرها؛ حيث الوجاهة والمتعة وقيمة إيجار تصل إلى 15 ألف جنيه ليوم واحد بفيلا، ونحو 8 آلاف لشاليه متوسط.

آفة هذا الساحل المُبالغة في رأي “هاني”، الذي يضحك ويقول: “إنه شريرًا بحق”. فرغم أنه أحد سكانه الآن، لكنه يعترف “بطبقيته وانغلاقه، وأنه مليء بصراع سنوي بين مستأجرين ومُلاك” – حسب حديثه.

أما أسعاره، فهي أمر آخر، يحاول “هاني” أن يتغلب عليه بالذهاب إلى منطقة سيدي عبد الرحمن، فثمة أسعار متوسطة. ومع ذلك، ينفق ألف جنيه على الأقل في اليوم الواحد على أسرته الصغيرة المكونة من أربع أفراد.

وربما السهرات الصاخبة المزعجة له هي استكمالاً “لشر” هذا الساحل.. إذ تكثر الحفلات الشبابية على الشاطئ، بجانب حفلات كبار النجوم، التي يتطلب بعضها ارتداء ثياب بيضاء ومبالغ خرافية.

لم يندمج “هاني” وأسرته في تلك الأجواء. ثم نظر لتلك القرية نظرة استثمارية بخلاف الترفيه.. ذلك عندما نصحه أحد الأشخاص العاملين في مجال العقارات بأهمية كل شبر في الساحل، فاشترى “شاليه” بالقرية نفسها، ليؤجره بسعر ثلاثة آلاف جنيه في اليوم الواحد.

للمصيف سحره ومتعته. كذلك حكاياته. عَرف “هاني” الكثير منها في رحلتهم بالمصيف، التي انطلقوا فيها كيلو مترات مرة تلو الأخرى، وكأن الموج يدفعهم إلى الأمام. عرف أشخاصاً ومجتمعات وأفكاراً.. كوّن ذكريات، بقي وسطها مصيف الإسكندرية لا ينخلع من موقعه.. فيقول “إن لم تتغير لبقيت فيها، فيظل وقت المعمورة هو الأفضل”.

ذلك عكس ولديه (12، و15 سنة)، اللذان لا يعرفان مصيفًا سوى الساحل، ولم يتعلقا به.

يدق هاتفه، فيجد عروضاً جديدة للبُعد أكثر.. هذه المرة إلى منطقة رأس الحكمة التي تتشكل كمنطقة سياحية قرابة مرسى مطروح.. اللعب على أوتار الهدوء والحرية والرفاهية يبدو أنه لن يتوقف.. يتعجب “هاني” حاليًا من الفكرة، لكن ربما تتغير فكرته ولن تكون “ستيلا هايتس” نهاية الرحلة في مواسم صيف مقبلة.

اقرأ ايضًا:

“مش على رغيف عيش.. دي فيلل بـ 115مليون وخلصت”.. صور زحام فيلات مراسي تثير جدلا

كيف غيرت إجراءات الإغلاق الحياة على “شط إسكندرية”؟

أزمة مرسى اليخوت في مراسي.. اجتماع جديد خلال 4 أيام بعد تدخل القوات البحرية